棚田で育てた「牡丹そば」そのお味は?

取材校:黒石市立東英小学校

取材日:2024年12月3日

取材者:吉田 柳子

毎年、黒石の中野もみじ山公園から城ヶ倉大橋に抜ける国道394号線を通って紅葉を見に行くのですが、大川原地区に差し掛かると、右手に「お山の恵み」という手打ちそば処の看板が見えます。

いつも気になっていたものの立ち寄ったことがなかったのですが、今回縁あって訪れることができました。

そして取材をきっかけに、大川原の恵みの作物である、幻の「牡丹そば」のことを知ることができました。

「牡丹そば」は、そばの成育に適した寒暖差の大きな南八甲田高原や黒石市の大川原棚田で栽培されているそばで、特有の甘みや香りの強さから根強いファンが多く、津軽の殿さまも好んで食べていたそう。

全国的に生産量の少ない稀少さから「幻のそば」と呼ばれています。

この日、6年生10名が、自分たちが収穫した「牡丹そば」でそば打ち体験を行いました。

種まきから収穫、そしてそば打ちを行う体験学習は、青森県で初めて国の指定棚田地域の指定を受けた「大川原棚田」を次世代に受け継いでいこうと、大川原地区棚田地域振興協議会が実施し、今回で3回目となります。

「牡丹そば」の実は黒褐色で、麺もほんのり茶色いのが特徴。 収穫の際、取れたてのそばの実を割って中身を食べてみたところ、味、食感ともに普段食べているそばとかけ離れていることを知り、児童たちは驚いていたそうです。

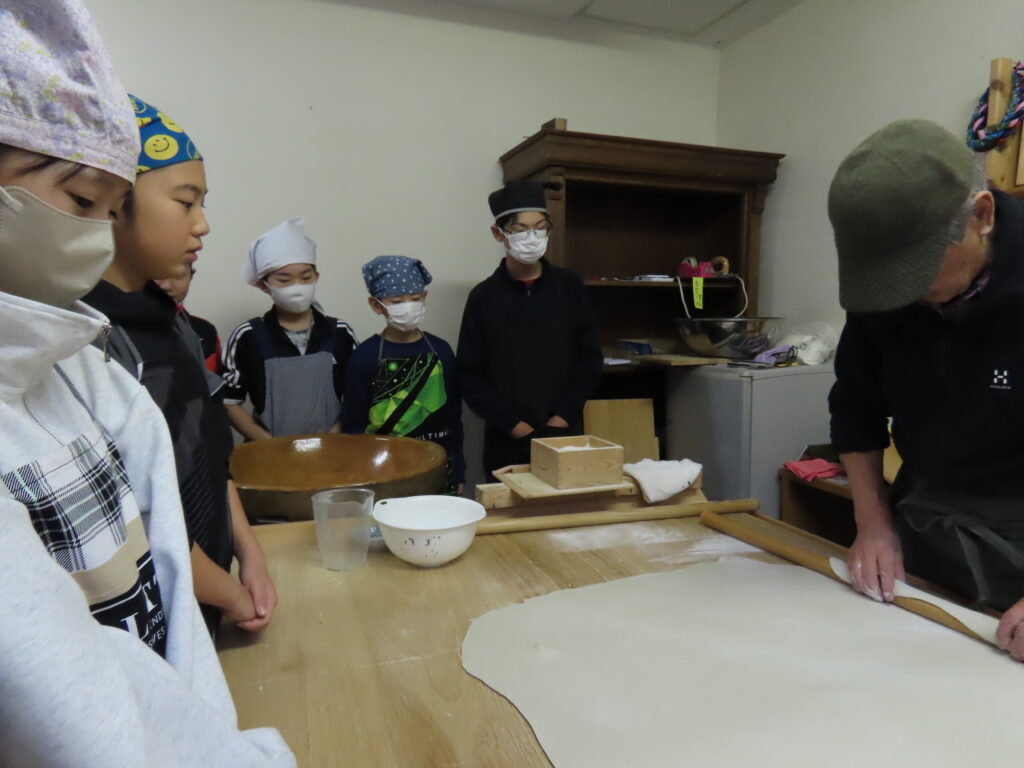

それでは、そば打ち体験スタート! 講師は店主の福士収蔵さんです。

エプロンと三角巾をつけて調理場へGO!

まずは、店主のお手本から。

そば粉とつなぎの小麦粉を混ぜ、そこに地元大川原の水を加え、粉が生地になるまで捏ねていきます。

慣れた手さばきで、あっという間に生地が完成。

打粉を敷いて、手で生地を平らにします。

今度は長い麺棒を使って伸ばし、角を出して四角形にしていきます。

生地を折り畳みます。

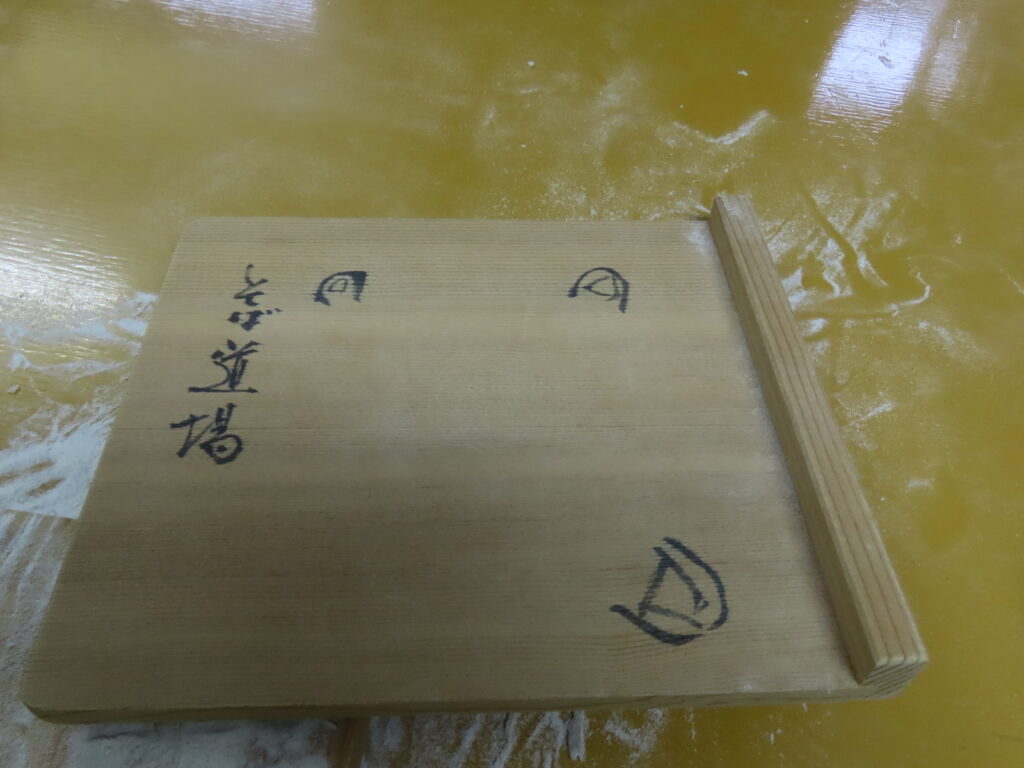

生地を押さえる駒板には、安定して切ることができるよう、指を置く場所に印をつけています。

そばの完成です。甘い香りが食欲をそそります。

いよいよ自分たちがそばを打つ番です。

今回は一番おいしいそばの配合である そば粉8:小麦粉2 の二八そばを作ります。

店主のお手本に倣い、粉を混ぜ、水を加えて生地をまとめていきます。

加える水の分量は天候や温度で調整するとのこと。 ちなみに、そばはどんなときでもすぐに食べられることから、非常食として用いられていたそうです。

「粉同士が手をつなぐようにゆっくりまとめていくよ」と店主のアドバイスを受けて、生地をまとめます。

「サラサラして気持ち良い~」

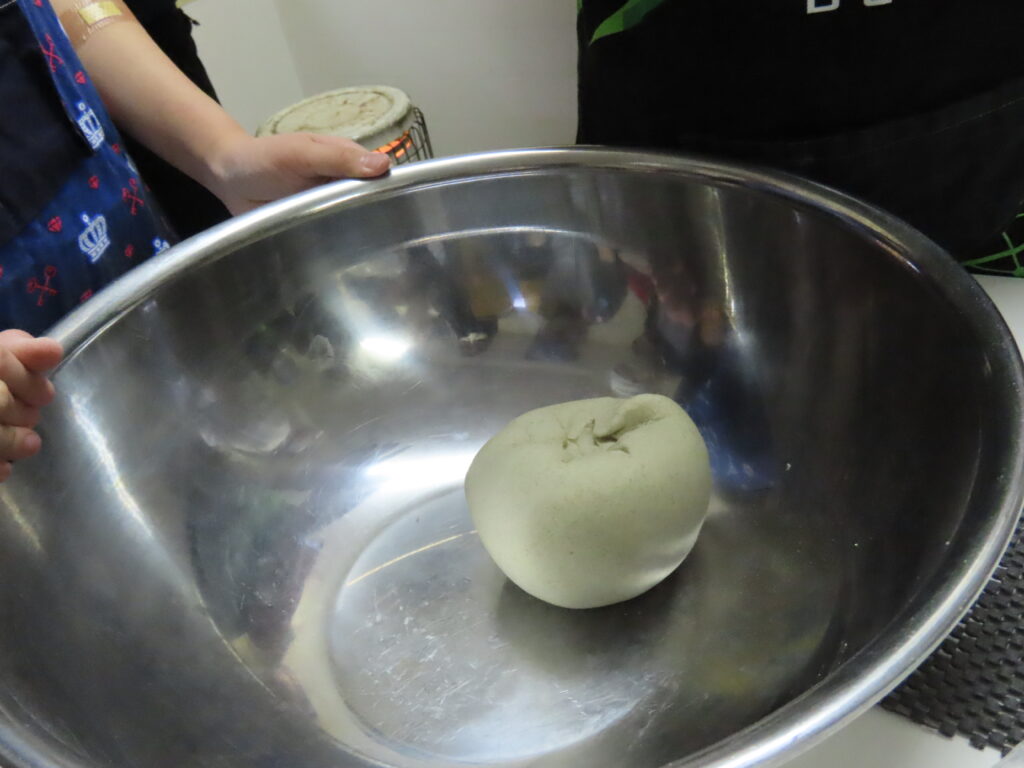

ようやく生地がまとまりました。

腰を入れながら、更に捏ねていきます。

店主の力も借りながら捏ね、きれいな丸い生地に。

今度は麺棒を使って生地を伸ばす工程。

最終的に四角形になるように、角を出しながら伸ばしていきます。

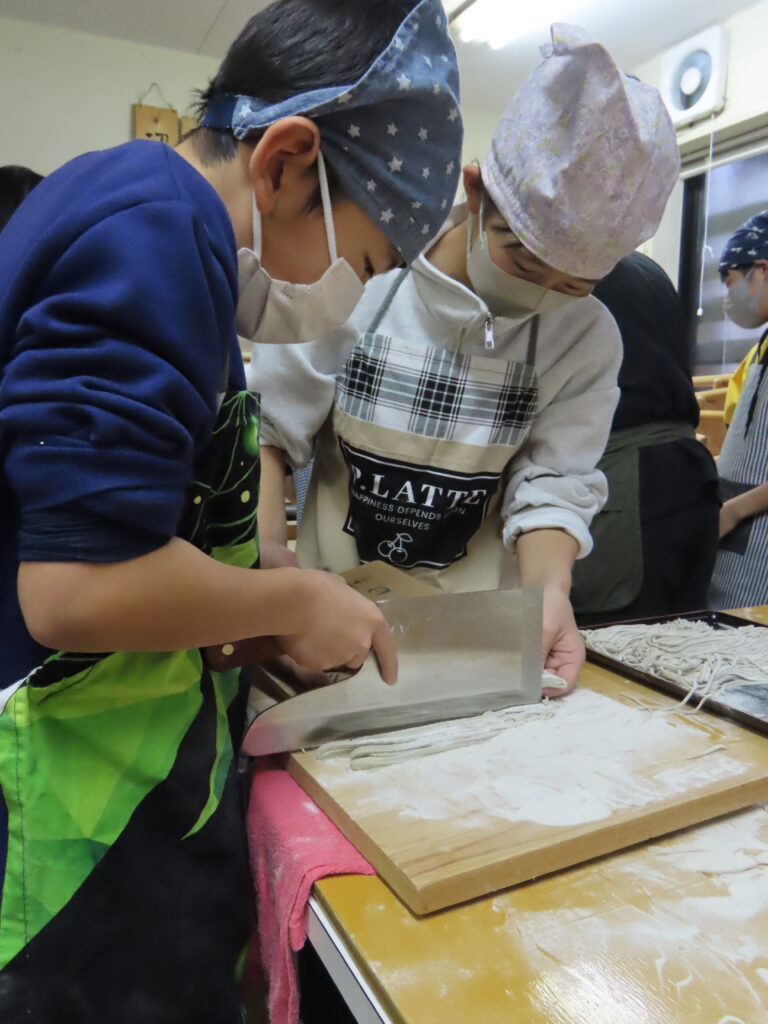

折り畳んだ生地を切る工程。 初めて使う大きな包丁に緊張。

ケガをしないように慎重に切っていきます。 「包丁重い!同じ太さにするの難しい!」

ずれないように、しっかりと駒板の印に指を合わせ、切っていきます。

苦戦しながらも、無事に切り終えました! みんなそれぞれ個性的なそばの完成です。

自宅へのお土産用を取り分けたら、試食の分を茹でてもらいます。

調理場には「牡丹そば」の甘い香りが・・・試食が待ち遠しい!

打ちたてをざるそばか温かいかけそばでいただきます。

この日のために、店主が舞茸の天ぷらを用意してくれました。

茹で上がった順に席に戻り、いよいよ試食です。

種まきから自分たちが手がけただけあって、ひと際美味しい様子。

地元大川原の「農」と「食」の体験学習は、今年も成功に終わり、児童たちは、棚田の恵み「幻のそば」を知ることができたように感じました。

ちなみに、そばには抗酸化作用を持つルチンも多く含まれ、高血圧の方にもオススメだそう。

こんな恵みの作物は他にはない! 「牡丹そば」をいつまでも受け継いでいってほしいと願っています。